Chaque semaine, des dizaines de nouveaux albums arrivent à la rédaction de Maxazine. Beaucoup trop pour tous les écouter, et encore moins pour les chroniquer. Une critique par jour signifie que trop d’albums restent sur l’étagère. Et c’est dommage. C’est pourquoi nous publions aujourd’hui un aperçu des albums qui arrivent à la rédaction sous forme de critiques concises.

Max Case – More Than I Knew

“Cette chanson est bonne et tout le monde joue bien.” C’était le commentaire que le jeune guitariste Max Case avait écrit sur Instagram lors de la sortie du premier single, “More Than I Knew”. Et “tout le monde” se résume ici à Dylan Coleman et Tyler Cravines à la basse et à la batterie, les deux seuls autres musiciens qu’on entend sur l’album éponyme qui vient de sortir. Case démontre qu’il est sans conteste un guitariste polyvalent. Du jazz smooth sur une hollowbody dans “L.B.”, à l’électrique saturé dans “Western”, en passant par l’acoustique en solo, tout en intimité dans le final “You Were There Too”. Case prouve absolument qu’il est un talent maîtrisant de nombreux styles. Everybody plays good. Oui, c’est vrai. Est-ce suffisant pour livrer un album captivant ? Tout reste très conventionnel. Techniquement parfait, mais c’est ici que se distinguent les élèves des maîtres. Les maîtres savent comment toucher le cœur avec une seule attaque, une seule note, placée au bon endroit et avec exactement la bonne intention. Pas besoin alors d’être techniquement parfait. Au contraire même. Case est clairement un guitariste brillant et les compositions sont suffisamment solides. C’est un cas typique de : laisse-toi aller. Sur un morceau, on entend ce qui peut se passer : dans “Western”, l’overdrive s’enclenche et Case sonne soudain comme un croisement entre Gilmour et Hendrix. On en veut plus, d’autant plus que Case abandonne ici le perfectionnisme et laisse les cordes faire le travail. Sur son Instagram, on trouve une vidéo où il s’exerce jusqu’à l’épuisement sur l’intro de “Church Street Blues” de Tony Rice. “Je l’ai appris maintenant et je n’arrive toujours pas à suivre le tempo,” écrit Case. C’est là le problème. Ce n’est pas nécessaire. Lâche prise et joue surtout avec les tripes. C’est là que quelque chose de vraiment beau peut naître. (Jeroen Mulder)(6/10)(Redhill Records)

Adrian Crowley – Measure of Joy

Alors que l’hiver s’accroche encore aux soirées, le nouvel album d’Adrian Crowley, “Measure of Joy”, arrive à point nommé. Avec ces onze compositions, l’auteur-compositeur basé à Dublin livre une collection d’histoires qui résonnent comme une conversation de minuit près d’un feu de cheminée mourant. Il a de nouveau collaboré avec le producteur John Parish, connu pour son travail avec PJ Harvey et récemment encore sur “Sumpwork” de Dry Cleaning, et cette collaboration porte une fois de plus ses fruits. Le baryton profond de Crowley, sombre comme le chêne et riche comme un whiskey vieilli, trouve son chemin à travers des paysages sonores intimes. Les comparaisons avec Leonard Cohen viennent naturellement, mais semblent méritées – particulièrement dans le morceau-titre, où les chœurs de Nadine Khouri s’entrelacent comme de la fumée de cigarette à travers les mots de Crowley. C’est l’art du récit dans sa forme la plus pure, une musique qui demande toute votre attention. Pour ceux qui cherchent un refuge contre l’agitation quotidienne, “Measure of Joy” offre un havre bienvenu. Avec des concerts intimes européens annoncés à l’horizon, les amateurs auront l’occasion d’expérimenter ces histoires comme elles sont destinées à l’être – dans de petites salles où chaque mot compte et chaque note résonne. (8/10)(Jan Vranken)(Valley of Eyes Records)

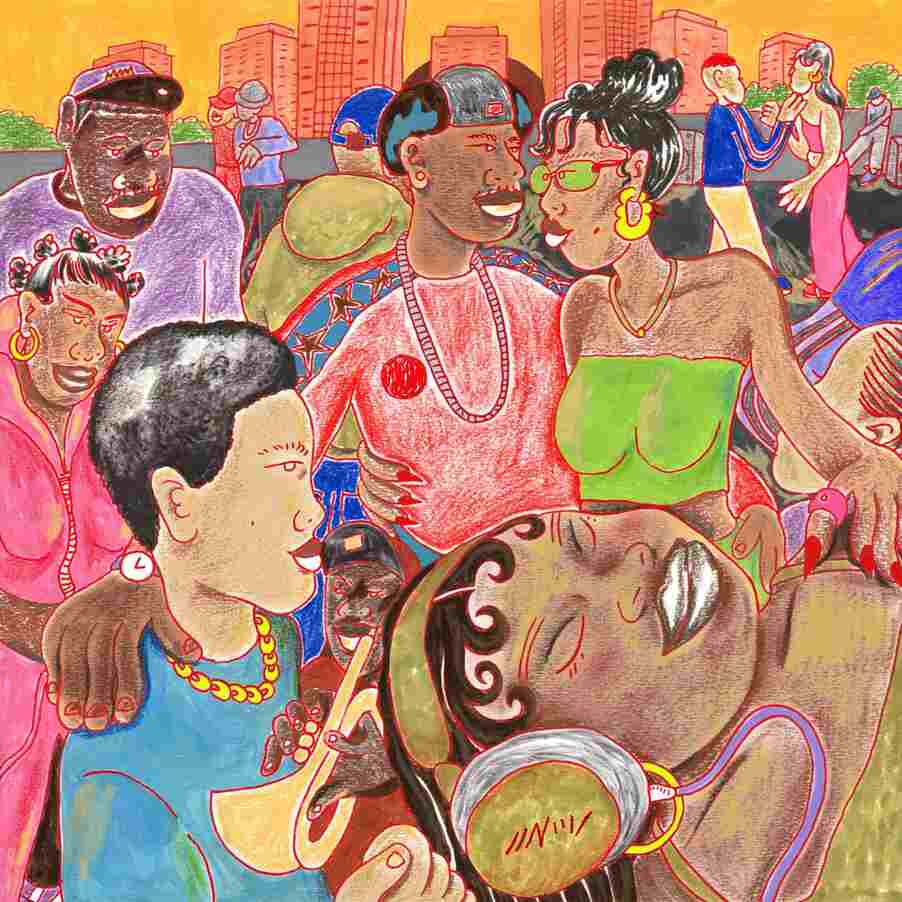

LA BOA meets Tony Allen

Une rencontre inattendue entre deux mondes, voilà ce qu’on entend sur “La BOA Meets Tony Allen”. Le nouvel album de la formation afrobeat colombienne La BOA, enregistré avec le grand maître Tony Allen, décédé en 2020, résonne comme une conversation qui arrive un peu tard. La batterie caractéristique d’Allen, enregistrée en 2011 pour le label parisien Comet Records, forme le cœur battant de cette collaboration posthume. Depuis leur base Casa Mambo à Bogotá, La BOA s’est approprié l’héritage d’Allen et de Fela Kuti. Le groupe, sous la direction du producteur Daniel Michel, traduit les rythmes pulsants dans un idiome colombien qui leur est propre. Il en résulte un jeu fascinant d’échos culturels : des tambours nigérians qui résonnent avec des percussions caraïbes, des cuivres qui flottent entre Lagos et l’Amérique latine, et une production qui rend hommage à la tradition tout en regardant vers l’avenir. Le timing de cette sortie est ironique – l’afrobeat semble actuellement plus vivant que jamais, avec de nouvelles générations qui redécouvrent et redéfinissent le genre. La BOA se révèle ici comme un digne héritier, mais on ne peut s’empêcher d’éprouver un léger sentiment mélancolique pendant l’écoute. Car aussi intègre et compétent que soit ce dialogue posthume, on continue de désirer ce qui aurait pu être : une vraie conversation entre ces musiciens, avec Allen encore en vie, réagissant à l’énergie fraîche que ces Colombiens apportent à sa musique. Un 7/10 mérité pour cette sortie, qui montre surtout combien l’impact de l’héritage musical d’Allen est sans frontières. Mais soyons honnêtes : nous aurions préféré voir le maestro prendre place une dernière fois derrière sa batterie. (7/10)(Jan Vranken)(Planet Woo/Comet Records)

OKLOU – Choke Enough

Tel un road trip nocturne à travers des paysages électroniques, Oklou présente son album debut “Choke Enough”. La productrice et chanteuse française Marylou Mayniel a passé deux ans et demi à peaufiner cet album, qui oscille entre artpop expérimentale et électronique accessible. En collaboration avec le producteur Casey MQ et des invités de marque comme Danny L Harle et A.G. Cook, elle crée un univers sonique qui rappelle les premières explorations de Grimes, mais avec une approche plus retenue, presque cinématographique. La collaboration avec Bladee sur “Blade Bird” et Underscores ajoute des contrastes intéressants à son paysage sonore onirique. Avec une durée de 35 minutes, “Choke Enough” est compact, mais chaque moment est utilisé. L’album montre une artiste qui a trouvé sa propre voix dans le paysage saturé de la pop électronique, même si cette voix semble parfois encore chercher sa voie. Un 7 sur 10 est une appréciation appropriée pour ce premier album prometteur qui montre juste assez d’audace et de personnalité pour nous faire attendre la suite avec impatience. (7/10)(Elodie Renard)(Because Music)

Thundermother – Dirty & Divine

La route de Thundermother semble sans fin, une autoroute qui s’étend de Stockholm jusqu’à l’horizon du hard rock. Avec “Dirty & Divine”, ils atteignent une nouvelle station-service le long de cette route, mais l’essence commence à ressembler de plus en plus à du cola dilué. L’histoire de la chanteuse Filippa Nässil se lit comme un conte rock classique : la fille qui part pour la grande ville avec une guitare et un rêve. Après plusieurs changements de formation qui rappellent Spinal Tap, elle est toujours là, comme la Keith Richards de ce tribute band suédois à AC/DC. Mais là où les riffs de Richards ont écrit l’histoire, les parties de guitare sur “Dirty & Divine” sonnent comme des copies de copies, faxées depuis une salle de répétition oubliée en 1975. La production est serrée, certes. Chaque refrain arrive comme un shot de Jack Daniels – prévisiblement brûlant, mais sans surprises. La voix de Guernica Mancini a l’énergie brute qu’il faut, mais chante des textes qui sonnent comme s’ils avaient été générés par une IA nourrie exclusivement de paroles de Bon Scott et de sous-bocks de bière.

Tout est si bien colorié dans les lignes qu’on oublie presque que le rock ‘n’ roll était autrefois dangereux. Les solos de guitare sont comme des marquages routiers sur une autoroute : on sait exactement quand ils arrivent et où ils vont. La batterie gronde comme un moteur diesel bien entretenu – fiable, mais sans le cœur sauvage qui a jadis fait naître le punk. Quelque part dans un bar enfumé, cet album sonnera parfaitement, noyé entre le tintement des verres et les conversations de fin de soirée. Mais dans la froide sobriété du matin, il ne reste qu’un vague souvenir de quelque chose qui était autrefois rebelle. Thundermother n’est pas mauvais – ils sont juste prévisibles, comme un groupe de reprises qui jouerait ses propres morceaux. “Dirty & Divine” est comme un hamburger dans un restaurant routier : ça remplit l’estomac, mais vous ne vous souviendrez pas du goût. (5/10)(Anton Dupont)(AFM Records)