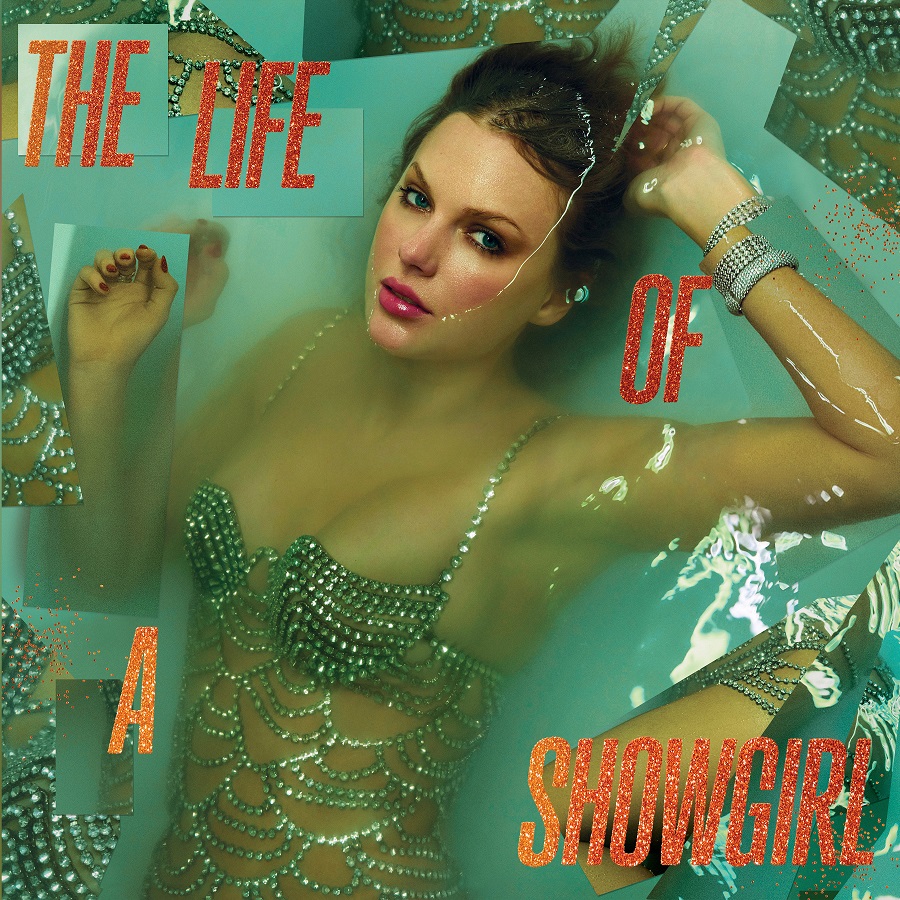

Après le claustrophobique et lyriquement surchargé “The Tortured Poets Department”, le douzième album studio de Taylor Swift ressemble à une fenêtre grande ouverte. Avec seulement douze titres et une durée inférieure à quarante-cinq minutes, Swift choisit une précision chirurgicale là où elle se laissait auparavant aller à des excès émotionnels. Le résultat est paradoxal : c’est à la fois son album pop le moins ambitieux et le plus réussi depuis des années.

La réunion avec Max Martin et Shellback, pour la première fois depuis “Reputation”, aurait facilement pu être un choix cynique et sûr. Une rechute dans les usines à tubes polis mais sans âme que ces supersoniques suédois produisent pour tout pop star avec une carte bancaire et un délai. Mais ici, quelque chose de remarquable se produit : Swift les force au minimalisme. Là où Caroline Polachek construit des textures sonores sculpturales ou Yelle déconstruit l’ADN pop avec ironie postmoderne, Swift opte pour quelque chose de beaucoup plus concentré, et presque subversif en ces temps : des chansons pop trompeusement simples, qui n’ont pas honte de leur propre beauté.

‘The Fate of Ophelia’ commence par de la guitare acoustique et une steel guitar, comme si Fleetwood Mac était entré dans le studio lors d’une session à Stockholm. C’est un mouvement astucieux : Swift se place immédiatement en dehors du chaos hyperpop qui domine actuellement les charts. C’est de la pop adulte, sans honte pour la mélodie ou la sentimentalité. La production respire l’espace, ce que Martin et Shellback osent rarement. La force réside dans ce que Swift ose omettre. Des titres comme “Opalite” et “Ruin the Friendship” auraient pu devenir des productions épiques avec vingt couches de claviers et des orgies de vocoder entre d’autres mains. Ici, elles restent maigres, affamées, avec des mélodies qui se gravent dans votre mémoire. La citation de “Be My Baby” des Ronettes ne ressemble pas à du kitsch rétro mais à une généalogie logique : c’est l’artisanat pop classique, point final.

Bien sûr, il y a des faiblesses. “Wood” essaie trop d’être drôle avec sa pastiche Jackson 5, et “Elizabeth Taylor” ressemble à une face B qui s’est accidentellement retrouvée sur la tracklist finale. Et oui, les diss tracks de Swift, aussi accrocheuses soient-elles, manquent de l’intelligence venimeuse d’une Lorde ou de la précision conceptuelle d’une Polachek. “Father Figure” emprunte à George Michael mais manque totalement son ambiguïté érotique.

Mais ce n’est pas vraiment l’objet de cet album. Swift a accompli quelque chose de rare : faire un album pop sur le bonheur qui ne glisse pas dans la banalité sentimentale ou l’autosatisfaction. Le cinquième titre, traditionnellement son morceau le plus vulnérable, s’appelle “Eldest Daughter” et contient la ligne sur ne pas croire à un mariage qui se révèle être un mensonge. Dans une culture obsédée par la romantisation du chagrin d’amour, le bonheur durable est presque subversif.

La portée limitée est libératrice. Là où Yelle déconstruit et Polachek reconstruit, Swift choisit quelque chose de plus simple : la perfection dans des limites strictes. C’est la discipline d’une artiste qui n’a plus rien à prouver et ose donc tout. Dans un paysage où l’avant-pop domine le discours et où la complexité conceptuelle fonctionne comme un certificat artistique, Swift crée volontairement des chansons pop simples et directes, remportant ainsi le grand prix.

“The Life of a Showgirl” n’est pas un changement de paradigme comme “Folklore” ni une bombe atomique culturelle comme “1989”. C’est quelque chose de plus humble et finalement plus précieux : un album qui prouve que savoir-faire et joie ne sont pas incompatibles. Swift ne sera jamais l’architecte que Polachek est ni le provocateur conceptuel que Yelle peut être. Mais personne n’écrit de hooks plus accrocheurs, et sur cet album, elle a enfin trouvé des producteurs qui la mettent en valeur plutôt que de l’éclipser. (8/10) (Republic Records)