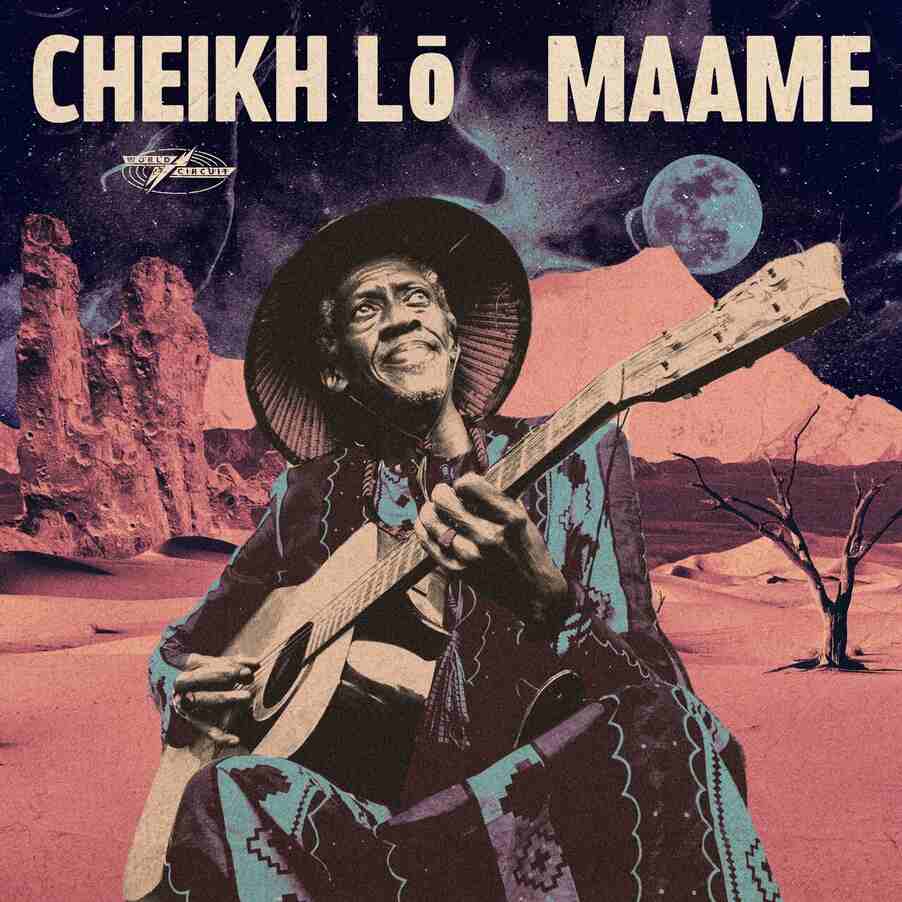

Après dix ans de silence radiophonique, Cheikh Lô revient avec un album qui vous prend à la gorge dès la première note et ne vous lâche plus. « Maame », prononcé « mahm » et dédié à son guide spirituel vieux de 150 ans, est plus qu’un simple comeback ; c’est un voyage spirituel à travers cinq décennies d’histoire musicale sénégalaise, raconté par un homme dont les dreadlocks et les vêtements de kaftan le marquent comme un Baye Fall dévoué, un courant mystique au sein du mouridisme sénégalais. À 70 ans, après un demi-siècle dans la musique, Lô a créé un album qui sonne comme si toute sa vie avait mené à ce moment. Ce n’est pas un regard nostalgique vers le passé, c’est un homme au sommet de ses forces artistiques.

Car ne nous y trompons pas : cet album devrait avoir le même impact que le légendaire « Buena Vista Social Club » de Nick Gold eut en son temps pour la musique cubaine. Gold, qui produisit quatre des albums précédents de Lô avant de se retirer, a aidé à donner vie à ce projet via BMG, et le résultat justifie pleinement sa réputation d’homme qui élève les trésors musicaux oubliés vers la renommée mondiale. Là où « Buena Vista » fit découvrir au monde l’élégance intemporelle du son cubain, « Maame » ouvre la porte à une vérité encore plus profonde : les racines africaines d’où toute musique caribéenne a grandi. En effet, ce furent les rythmes ouest-africains – les polyrythmes complexes des Wolofs, la transe hypnotique des Mandinkas – qui traversèrent l’océan Atlantique dans les cales sombres des navires négriers et ressurgirent plus tard sous forme de salsa, rumba et son. Entre les mains de Lô, ce cercle se referme ; nous n’entendons pas seulement comment était la musique, mais comment elle aurait toujours dû sonner.

L’histoire de Cheikh Lô est indissociablement liée à celle de Youssou N’Dour, le roi du mbalax qui le découvrit à la fin des années quatre-vingt comme musicien de session. « Chaque fois qu’il chantait les parties chorales, j’étais submergé par sa voix », se souvint plus tard N’Dour. « J’ai entendu sa cassette ‘Doxandeme’ et j’ai pensé : wow – j’ai trouvé quelque chose dans sa voix qui sonnait comme un voyage à travers le Burkina, le Niger et le Mali. » Cette découverte s’avérerait déterminante : N’Dour produisit l’album révolutionnaire de Lô « Ne La Thiass » en 1995 dans son studio Xippi à Dakar, lançant ainsi une carrière qui changerait à jamais la musique sénégalaise. Mais là où N’Dour mit le mbalax sur la carte mondiale, Lô alla plus loin. Il devint l’alchimiste qui non seulement mélangea les rythmes sénégalais avec le son cubain et la rumba congolaise, mais qui révéla aussi les connexions spirituelles profondes entre ces courants musicaux. Né en 1955 à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, il grandit au carrefour culturel où se rencontrent les traditions musicales du Mali, du Burkina Faso et du Sénégal. Cette éducation musicale polyglotte – il parle couramment le bambara, le wolof et le français – formerait la base de son son unique où les frontières s’estompent et les continents se rencontrent.

Écoutez le morceau d’ouverture « Baba Moussa BP 120 » et vous entendez l’histoire de la musique noire dans toute sa beauté tragique. Le titre seul raconte une histoire personnelle : « Baba » Moussa était le propre père de Lô, et BP 120 fait référence à son adresse postale – boîte postale 120 à Bobo Dioulasso, Burkina Faso. Mais Lô décrit parfaitement la musique elle-même : « Rumba congolaise au début, mais salsa cubaine à la fin – c’est un voyage de Kinshasa à La Havane. » Ce qu’il décrit en réalité, c’est le cycle des rythmes qui commencèrent leur voyage il y a des siècles dans les villages du Sénégal, du Mali et de la Guinée. Les motifs rythmiques complexes et asymétriques que nous associons maintenant à la salsa et au son, ces accents syncopés, ces couches polyrythmiques qui sonnent si exotiques aux oreilles occidentales, dérivent directement des patterns de percussion traditionnels africains transmis de père en fils pendant des générations. Quand les Espagnols et les Portugais déportèrent des centaines de milliers d’Ouest-Africains comme esclaves vers les Caraïbes, ces gens emportèrent peu de choses à part leur mémoire et leur sens du rythme. Dans les plantations de canne à sucre de Cuba, les plantations de café d’Haïti et les ports de La Nouvelle-Orléans, ces rythmes survécurent, cachés derrière des chants chrétiens, mélangés à des mélodies européennes, mais conservant toujours ce battement de cœur africain essentiel. Ce que nous connaissons maintenant sous le nom de son cubano, rumba et plus tard salsa sont en fait les stratégies de survie d’une tradition musicale qui refusait de mourir.

Cheikh Lô comprend cela comme peu d’autres. Il a grandi en écoutant Tabu Ley Rochereau, le roi de la rumba congolaise, et absorba les disques cubains de ses frères aînés qui dansaient sur « El Pancho Bravo » sans comprendre un mot d’espagnol. Mais ce qui le touchait, c’était la reconnaissance : dans ces rythmes cubains, il entendait les échos de ses propres traditions wolof et mandinka. Dans sa musique, il boucle la boucle – il fait entendre comment la musique devait sonner à l’origine avant que la traversée atlantique ne change tout.

« Maame » naquit pendant le confinement COVID dans le propre studio de Lô à Dakar, une circonstance qui donne à l’album une intimité unique qui manquait à ses productions World Circuit précédentes, plus polies. Avec son fils Massamba Lô comme ingénieur du son et coproducteur, Cheikh put enfin faire la musique qu’il avait toujours envisagée. « Pour moi, le COVID convenait bien », dit-il. « Nous avions le temps de travailler de sept heures du soir à trois heures du matin. Quand l’inspiration était là, nous allions au studio. » Cette ambiance domestique se ressent dans chaque note. Là où des albums précédents comme « Bambay Gueej » et « Lamp Fall » souffraient parfois de surproduction, « Maame » respire un calme organique qui rappelle la meilleure musique de session des années soixante-dix. Lô joue lui-même toutes les parties de batterie – et cela s’entend : les tambours sabar sonnent comme s’ils étaient dans votre salon, les talking drums tama murmurent des intimités à votre oreille.

Nulle part la maîtrise de Lô n’est plus claire que dans « African Development », un hymne reggae dont Bob Marley aurait été fier. Mais là où le panafricanisme de Marley pouvait parfois sembler abstrait et mystique, le message de Lô est cristallin et urgent d’actualité. « L’Afrique doit changer de visage », chante-t-il avec l’autorité patiente d’un vieil homme sage. « Il est temps que nous devenions souverains après près de quatre cents ans d’esclavage et de colonisation. » À une époque où les pays ouest-africains se détournent massivement de la France pour se tourner vers la Russie et la Chine – du Mali au Burkina Faso, du Niger à la République centrafricaine – l’appel de Lô à une véritable indépendance sonne douloureusement d’actualité. Ses paroles font écho aux idéaux de Thomas Sankara et Patrice Lumumba, leaders révolutionnaires dont les rêves d’une Afrique unie et indépendante trouvent encore une résonance chez la génération plus âgée qui se souvient encore de leurs discours. Alors que de jeunes leaders africains se perdent souvent entre les prêts chinois et les mercenaires russes, Lô offre une troisième voie : une véritable décolonisation mentale.

Musicalement, « African Development » est une master class de subtilité. Le groove reggae est pur et sans compromis – ces accords de guitare caractéristiques à contretemps, cette ligne de basse profonde qui fait vibrer vos côtes, ce rimshot sur le trois – mais Lô y ajoute sa percussion sénégalaise signature sans que cela sonne forcé. C’est comme si la musique elle-même soulignait le message : différentes traditions peuvent coexister harmonieusement sans perdre leur spécificité. Pour les auditeurs qui veulent ignorer la charge politique, cela reste simplement un morceau de musique sublime. Mais pour ceux qui écoutent vraiment, c’est un manifeste emballé dans un groove irrésistible.

Mais c’est « Carte d’identité » où « Maame » atteint son sommet absolu – et ce n’est pas une affirmation légère pour un album plein de perles. C’est de la world music comme on n’en entend plus nulle part, une composition si riche et stratifiée que vous découvrez de nouveaux détails à chaque écoute. Le morceau s’ouvre avec un rythme de guitare en sourdine qui sert de fondation à une mélodie de balafon envoûtante qui s’épanouit lentement vers un arrangement de cuivres à couper le souffle. La magie réside dans l’architecture : les talking drums prennent subtilement le contrôle de la percussion sabar, tandis qu’une ligne de basse impérieuse impose un groove si contraignant que rester immobile n’est simplement pas une option. Mais alors, juste après deux minutes, quelque chose de magique se produit. Cheikh appelle son ami tchèque Pavel Šmíd pour un solo de guitare qui élève la définition de « jazzy » vers de nouveaux sommets. Le jeu de Šmíd est une master class de retenue – pas de frime, mais des mélodies qui s’enroulent autour des rythmes africains comme du lierre autour d’un arbre centenaire. Et puis ce solo de trompette. Mon Dieu. Si vous vous êtes jamais demandé comment Miles Davis aurait sonné s’il avait grandi à Dakar au lieu d’East St. Louis, voici votre réponse. C’est le genre de moment musical qui vous fait vous arrêter dans ce que vous faisiez et simplement écouter, complètement perdu dans la beauté de ce que la créativité humaine peut accomplir quand les continents et les cultures ne s’affrontent pas mais fusionnent. C’est l’Afrique qui embrasse le monde sans se perdre. C’est le meilleur que la musique africaine ait produit en vingt ans, point final.

L’album se termine avec « Koura », une composition si purement sénégalaise qu’elle donne l’impression d’un retour à l’essence de tout ce que Lô représente. C’est de la musique wolof sous sa forme la plus distillée, basée sur des rythmes que Doudou Ndiaye Rose – le légendaire percussionniste décédé en 2015 – aurait encore reconnus comme authentiques. Les tambours sabar roulent comme des vagues sur la plage de Dakar, tandis que le balafon avec ce rythme caractéristique qui fait bouger les hanches pose la base mélodique. Mais alors l’atanteben flotte à l’intérieur – cette ancienne flûte ouest-africaine qui sonne comme le vent dans le bambou – et soudain vous n’êtes plus dans un studio mais sur les rives du Parc National du Djoudj, où les pélicans descendent gracieusement sur l’eau entre les mangroves. Cheikh Lô mélange sa voix à ce paysage sonore comme si c’était simplement un instrument qui trouve sa place parmi ses égaux, pas un facteur dominant mais un partenaire égal dans un rituel séculaire. Les harmonies féminines éthérées qui l’accompagnent ajoutent une dimension qui semble presque éthérée – des voix qui montent comme la fumée d’un feu sacré, murmures d’ancêtres qui approuvent cette interprétation moderne de leur héritage. C’est une danse qui ne finit nulle part parce qu’elle n’a besoin de finir nulle part ; c’est de la musique qui existe hors du temps, une méditation enveloppée dans le rythme. « Koura » prouve que Cheikh Lô, après cinquante ans, sait encore d’où il vient. Dans un album plein d’influences et de collaborations internationales, il finit où tout grand artiste doit finir : chez lui, à ses racines, dans la pure magie de sa terre natale.

Soyons honnêtes : à une époque où la world music dégénère souvent en expériences de fusion superficielles et en appropriation culturelle adaptée à Spotify, « Maame » est un cadeau rare. C’est le meilleur album de world music des vingt dernières années, une affirmation que je ne fais pas à la légère mais avec la conviction complète de quelqu’un qui a écouté tout ce qui est sorti ces dernières décennies. D’Ali Farka Touré à Toumani Diabaté, d’Amadou & Mariam à Tinariwen – personne n’a fait un album au cours des deux dernières décennies qui soit aussi complet, aussi profond et aussi émouvant que ce que Cheikh Lô a créé ici. Avec « Maame », Lô n’a pas seulement érigé son propre monument, il a aussi prouvé que l’authenticité et l’innovation n’ont pas besoin de s’exclure mutuellement. Il montre que vous pouvez embrasser le monde sans vendre votre âme, que vous pouvez construire des ponts entre les cultures sans abandonner votre propre identité. Dans un monde de plus en plus déchiré par le tribalisme et la sclérose culturelle, cet album offre une autre voie : celle de la main ouverte au lieu du poing fermé, de l’harmonie au lieu de l’hégémonie.

Si ceci était le chant du cygne de Cheikh Lô – ce qui heureusement n’a pas besoin d’être le cas – alors il partirait en roi. « Maame » est plus qu’un album ; c’est une œuvre de vie condensée en 45 minutes de musique intemporelle. C’est le genre d’œuvre d’art dont vos enfants et petits-enfants parleront encore, le genre de musique qui résistera à l’épreuve du temps parce qu’elle n’est pas de ce temps, mais de tous les temps à la fois. Cheikh Lô a son monument. Et quel monument c’est. (Jan Vranken) (9/10) (World Circuit limited)